MINAMI-OSAWA

SMARTCITY

COUNCIL

南大沢スマートシティ協議会

未来へ繋ぐ、

スマートな南大沢を。

A smart Minami-Osawa

that connects the future.

A smart Minami-Osawa that connects the future.

NEWS

お知らせ

ABOUT US

南大沢スマートシティとは

背景

南大沢地区は5Gと先端技術を活用した分野横断的なサービスの都市実装を実施する「スマート東京」の先行実施エリア のひとつに選定されており、最先端技術の研究とICT活用を図りながら、持続可能なスマートシティの確立を目指しています。

概要

最先端の研究とICT活用による住民生活の向上が融合した持続可能なスマートエリアの確立を見据え、東京都立大学、八王子市、地元企業及び通信事業者等の産学公連携により、多様な専門的見地から南大沢スマートシティの社会実装に向けた検討及び実証実験等を推進します。また、モビリティ等の地域課題解決やさらなるまちの賑わいの創出等に向けて、5Gと先端技術を活用した分野横断的なサービスの都市実装・持続可能なスマートシティに向けた検討を進めています。

南大沢スマートシティ協議会

5Gと先端技術を活用した分野横断型サービスの令和5年度の都市実装を目指し、東京都立大学、八王子市、地元企業及び通信事業者等の連携のもと、「南大沢スマートシティ協議会」は令和2年10月27日に設立されました。

テーマ別の3つの部会

「モビリティ」、「まちの賑わい」、「情報その他」をテーマに、3つの部会を形成し、それぞれ多様な知見を集約しながら、社会実装に向けた検討や実証実験等の取り組みを進めています。

-

移動支援サービスモビリティ部会

モビリティ部会は移動の視点から南大沢の課題を検討・解決し、誰もがアクセスしやすい南大沢の実現を目指す部会です。 -

地域資源×先端技術まちの賑わい部会

まちの賑わい部会は駅前と周辺地域を繋ぐことで人々の流れを活発化させ、多様な交流と連携を促進する機会や場の創出を目指す部会です。まちの賑わい部会は駅前と周辺地域を繋ぐことで人々の流れを活発化させ、多様な交流と連携を促進する機会や場の創出を目指す部会です。部会への想い

東京都立大学都市環境学部

観光科学科准教授岡村 祐

駅前施設と周辺の公園緑地等を繋ぐ新たなアクテビティを生み出す等、商業だけでなく観光・レクリエーションを含めた南大沢独自のスマートシティの実現を見据えています。

-

5G・ICT・IoT・AI・ビッグデータ情報・その他部会

情報・その他部会はモビリティやまちの賑わい等のサービスを支える汎用的なインフラ基盤の実装を目指す部会です。情報・その他部会はモビリティやまちの賑わい等のサービスを支える汎用的なインフラ基盤の実装を目指す部会です。部会への想い

東京都立大学システムデザイン学部

情報科学科特別先導教授石川 博

分散している多様な情報の収集から分析、発信、活用までを支援できるようなインフラの提供を目指し、それらを組み合わせることで新たなサービス等の発想に繋げられることを期待しています。

東京都立大学都市環境学部

観光科学科教授相原 健郎

スマートシティ化や街づくりにおいて、行動の把握と情報提供に基づく行動変容に関する情報工学研究とその実践での知見を活かし、南大沢スマートシティの実現を支援します。

AREA

エリア

多摩ニュータウン西部に位置する南大沢は、地区の内外から多くの人が訪れる賑わいある拠点で、学術研究とまちづくりが連携するエリアです。

歴史的背景

南大沢地区は、高度経済成長期の東京の急激な人口増加と住宅不足の解消を目的とした多摩ニュータウン開発の後期に西部地区の中心「西部地区センター」として整備されました。1990年代には京王相模原線の延伸や東京都立大学の移転、複合ビルや商業施設のオープンなど、多機能複合都市として開発が進みました。

現状

現在の南大沢は駅前の商業施設や都立大学に加え、丘陵地形を生かした公園も整備され、豊かな緑と利便性を兼ね揃えたまちとなりました。また、南大沢駅は平成29年に1日の乗降客数が6.4万人に達するなど、まちにはゆとりと賑わいが共存しています。今後は南多摩尾根幹線の整備により、東西方面へのより一層のアクセス強化が見込まれています。

先端技術の集積状況

「スマート東京実施戦略」及び

「TOKYO Data Highway基本戦略」に基づき、南大沢地区では5Gの実装やビックデータといった先端技術を活用したスマートシティ構築を推進しています。具体的な例として、東京都立大学はキャンパス内にローカル5G基地局を設置し、5G活用に向けた研究を進めています。

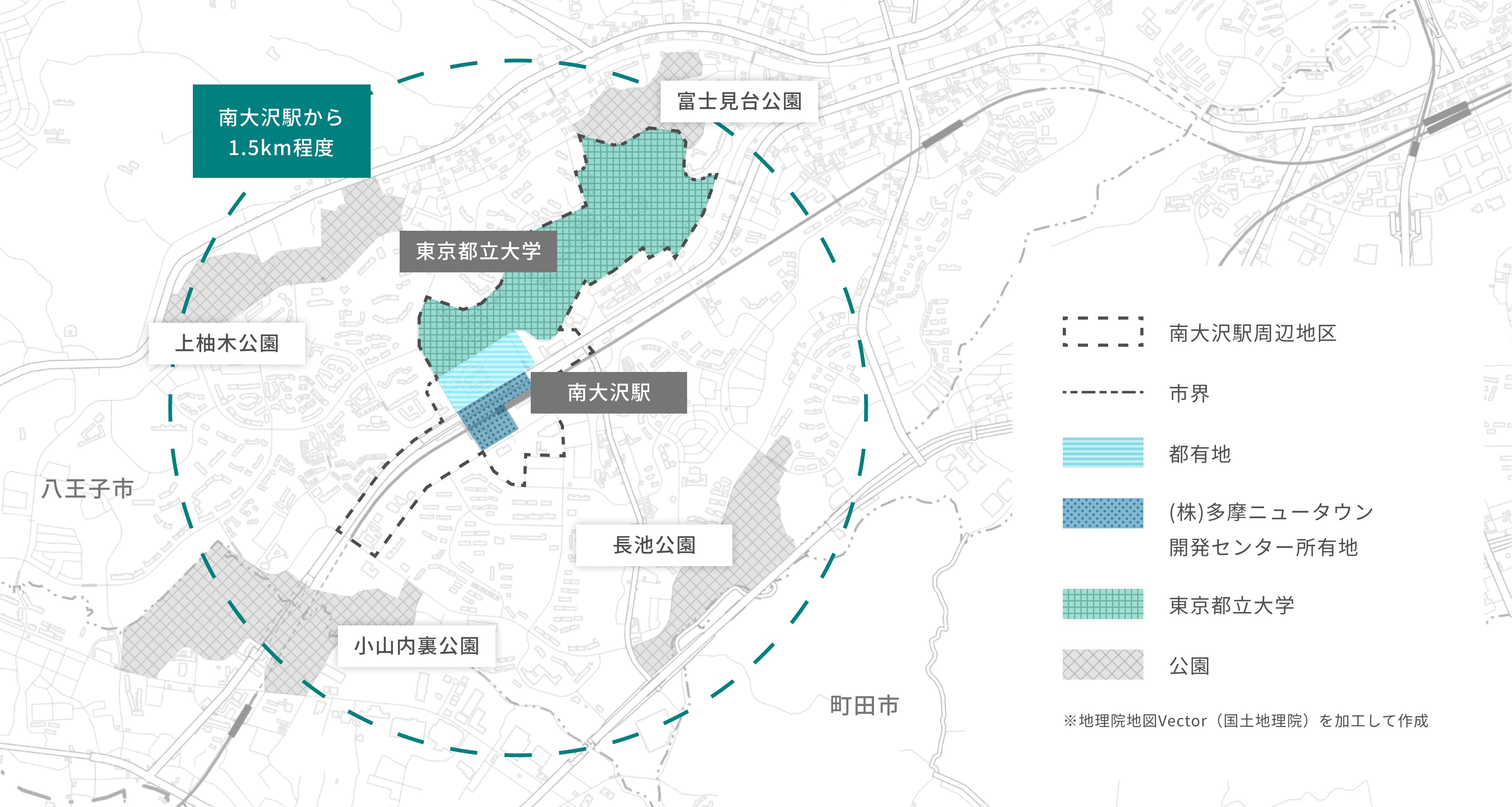

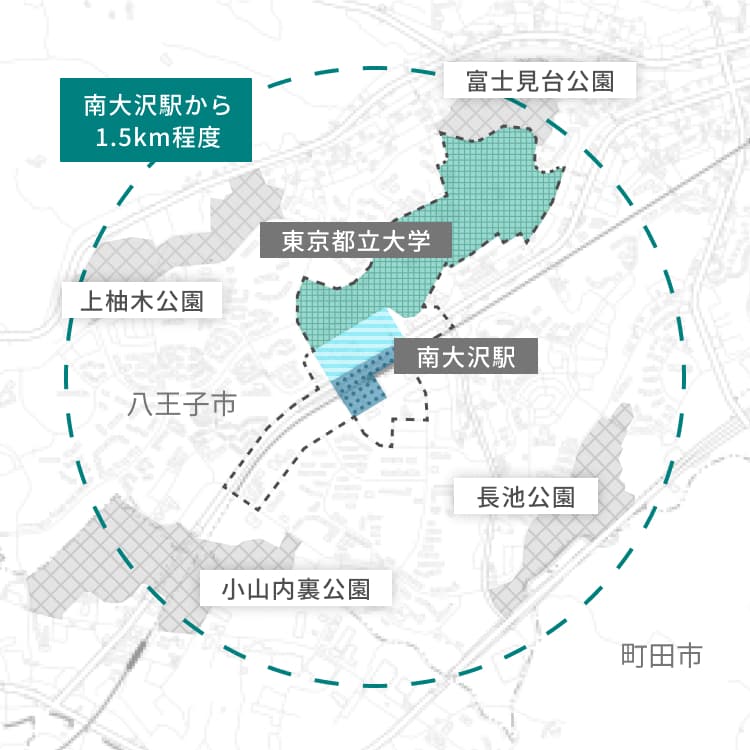

プロジェクトの対象エリア

周辺の公園等の地域資源や住宅団地を含む、南大沢駅を中心とした半径1.5キロ程度の地域を対象としています。

ORGANIZATION

体制メンバー

地方自治体、教育・研究機関、地方企業及び通信事業者等、地域の多様なメンバーによって構成されています。

部会への想い

東京都立大学都市環境学部

観光科学科教授

清水 哲夫

地域の移動に関わる課題を先端技術で解決するために、令和5年度の社会実装へ向けた導入技術の活用方法や必要があれば法制度改正の提案検討も進めています。まちの成り立ちや人々の動きを捉え、快適な移動の提供を通じて南大沢の賑わいをサポートしていきます。

東京都立大学都市環境学部

都市基盤環境学科教授

小根山 裕之

スマートシティによって住民の方々の生活がどのように変容するのかを分かりやすく提示することで、住民・来街者及び事業者が一体となって社会実装へ取り組みを進めていくことを志向しています。